连云港有处与圣人、帝王、名人、诗人渊源深厚之地,其历史之悠久,人文之荟萃,为历代文人墨客所追捧与景仰,这个地方便是因孔子登山望海而得名的千古奇山——孔望山。我们先来诵读一首唐代诗人刘长卿的五言诗作。

登东海龙兴寺高顶望海简演公(唐)刘长卿

朐山压海口,永望开禅宫。

元气远相合,太阳生其中。

豁然万里馀,独为百川雄。

白波走雷电,黑雾藏鱼龙。

变化非一状,晴明分众容。

烟开秦帝桥,隐隐横残虹。

蓬岛如在眼,羽人那可逢。

偶闻真僧言,甚与静者同。

幽意颇相惬,赏心殊未穷。

花间午时梵,云外春山钟。

谁念遽成别,自怜归所从。

他时相忆处,惆怅西南峰。

刘长卿(约726~约786),字文房,宣城(今安徽宣州)人,后迁居洛阳,唐代著名诗人。

唐玄宗天宝年间进士,历任监察御史、县尉、转运使判官、司马、刺史,世称刘随州。刘长卿长于五言,自称“五言长城”,著有《刘随州集》,事迹见于《唐诗纪事》《唐才子传》,其名作《逢雪宿芙蓉山主人》入选我国全日制学校教材 。

注 释:

东海:海州在唐天宝元年(742)改为东海郡,乾元元年(758)复为海州,诗题称东海,说明此诗写于天宝至乾元元年之间。

龙兴寺:今孔望山龙洞庵的前身。

简:书简,此作动词“寄”用。

演公:当时扬州禅智寺主持僧。

朐山:锦屏山的古名,明代称为天马山、马耳峰,天启五年知州翁承选改称青龙山,清康熙十三年知州孙明治改称锦屏山。

禅宫:佛教寺院,此处指龙兴寺。

秦帝桥:秦始皇五次东巡,曾在陆地与秦山岛之间利用陆连坝修建秦帝桥(或称秦皇桥),后人演绎为鞭石成桥的传说。今天赣榆秦山岛海中有“神路”,退潮露出海面,长约十余里,涨潮时复被淹没。

蓬岛:代指海中苍梧山,古称郁洲,现已成陆名叫云台山。古人常把海中苍梧山与蓬莱、方丈、瀛洲三仙山相提并论。

羽人:神话传说中的飞仙。

真僧:德行高深的僧人。

静者:静坐修炼之人。

扩 展

孔望山位于连云港市锦屏山东北方向,山体东西长800米,南北宽300米,海拔123米,面积73公顷,为国家4A级风景名胜区。孔望山,唐宋称龙兴山,南宋称巡望山,明代始称孔望山,又称古城山。孔望山风光秀美,文化底蕴深厚,历史遗迹俯仰可见,是名符其实的人文名山。

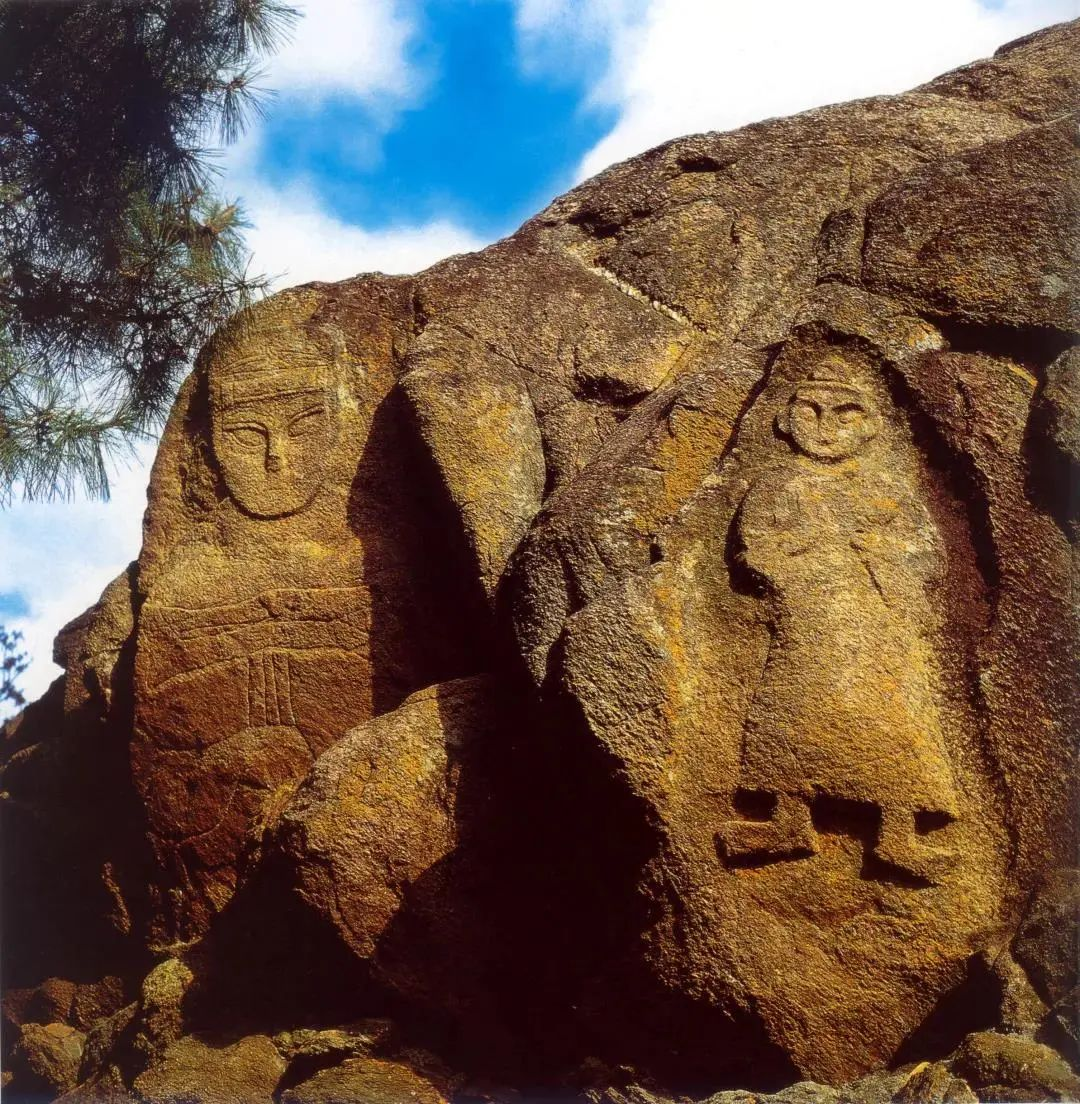

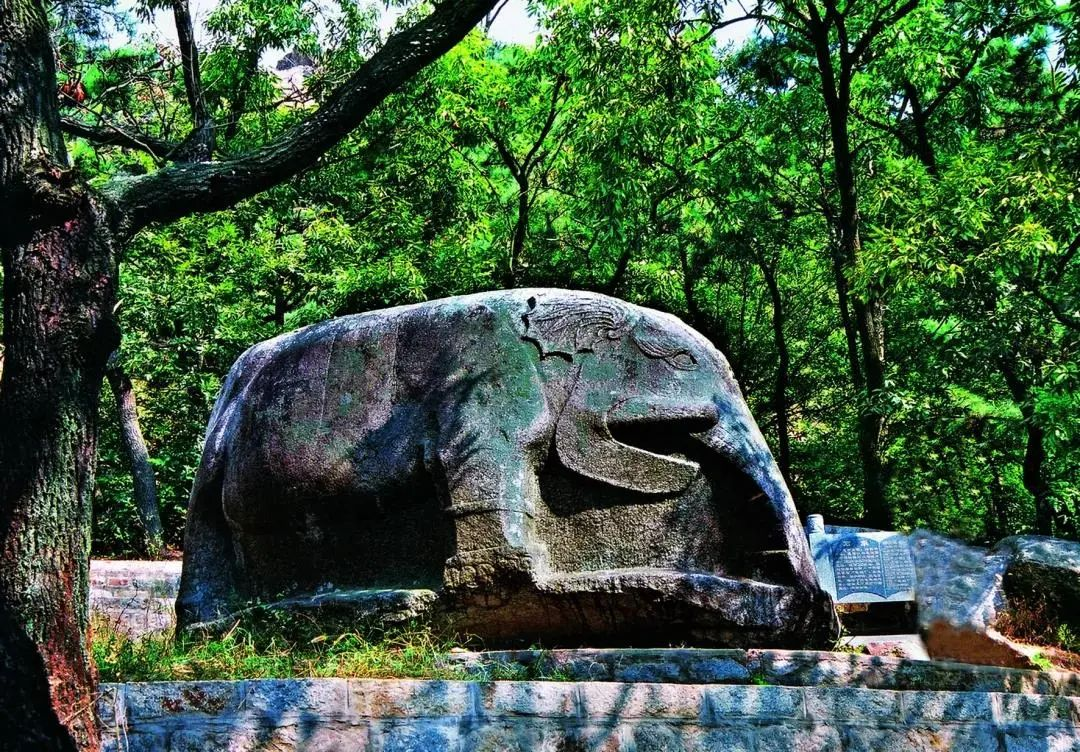

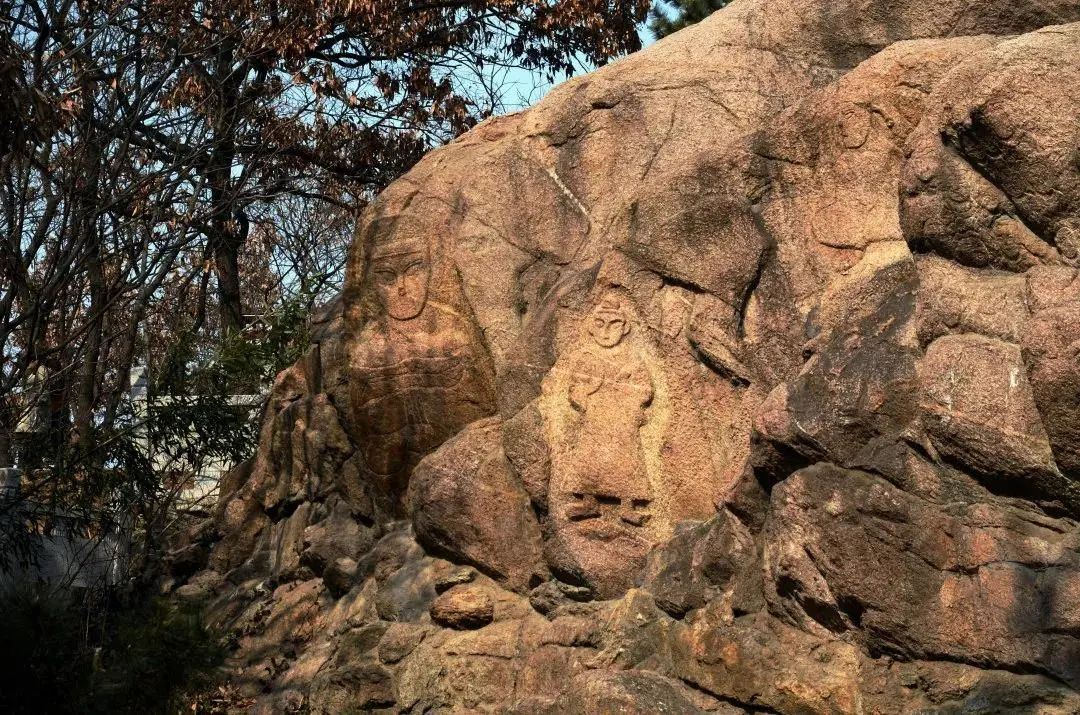

秦始皇在此立石“秦东门”,东汉年间东海相两次修建东海庙。东海庙附属——佛道教摩崖造像是我国迄今发现最早的佛道教并存的造像,近旁的石象、石蟾蜍是我国最为古老、体型最大的圆雕石刻,还有馒头石,原为东海庙碑基座。孔望山南原有古城,相传为古海州城,南宋在此建抗金城,是宋金交战的战场。孔望山顶还有杯盘刻石、承露盘以及乘槎亭、孔望亭等遗迹。“苍梧晚渡”名列 “朐阳八景”,是元代、明代海州著名的风景名胜,描述的正是登临孔望山顶眺望海中苍梧山和黑风口海峡的瑰丽景致。

孔望山南麓龙洞庵始建于北齐年间,唐宋时名为龙兴寺,寺内有1200余年古柏,另有一株植于南宋年间的流苏古树,历经800余年沧桑,仍亭亭玉立。流苏树俗称糯米茶树,每年在谷雨和立夏时节绽放,引得游人驻足欣赏。龙洞庵西侧龙洞石刻群,集中呈现宋、元、明、清历代官宦文豪的题刻,殊为珍贵。

孔望山之名,最早见于明景泰年间监察御史李鉴所作《登海州孔望山》,“孔望山边是海州,登山闲看海波流。来从西北玄溟远,化作东南白气浮。昼夜几时曾暂舍,乾坤万水悉归收。穷源我欲乘槎去,只恐人言泛斗牛。”明嘉靖四十三年(1564),由兵部郎中谪任海州同知的张峰在《隆庆海州志·山川卷》写到:“孔望山,去州治东五里。《舆地要览》载,孔子问官于郯子,尝登此山以望东海,故名孔望山。因山畔有故城基址,又名古城山。”明隆庆六年(1572),淮安知府陈文烛为海州志作序,开宗明义指出,“海州,古郯子国。孔子问官于郯子,因而观海,廖廓沆漾,有鸿濛之概。至今境内号孔望山,屹然一州之巨镇云。”

自古以来,孔望山吸引着众多文人墨客来此吟唱,陈文烛写下千古佳作《孔望山铭》:“积石岩岩,东海弥弥。伊谁登之,大哉孔子。历聘列国,问官郯子。从游之徒,断断阙里。雅颂既厘,春秋成史。颜渊喟然,曾子曰唯。吾道万年,流行不已。观海于澜,真难为水。岂无王侯,何能似此?当时则荣,没则已矣。东泰在瞻,洙泗伊迩。勒名高山,景行行止。”作为赣榆人、原光禄寺卿裴天佑和百回本《西游记》作者吴承恩的好友,陈文烛为海州文化的繁荣作出贡献,功在千秋。

北宋时孔望山顶有亭名乘槎,传说有人在海边乘木筏游天河,遇牛郎织女,引得无数迁客骚人在此留连观海、赋诗徜徉。清《嘉庆海州直隶州志》记载,“乘槎亭,在龙兴山巅。见宋元祐题名,详《金石录》。” 孔望山乘槎亭之所以能够留芳千苦,得益于北宋两位大家,一位是“诗词文书画”俱佳的大文豪苏轼,一位是“苏门四学士”之一的张耒。

北宋熙宁七年(1074)秋,苏轼由杭州通判调任密州(山东诸城)知州,赴任途中专程赴海州凭吊曾任海州州判、人称“芙蓉仙人”的石曼卿,并登临孔望山写下《次韵陈海州乘槎亭》,东坡先生与海州知州陈燮把酒言欢,写下“人世无涯生有涯,何当归钓汉江槎。乘桴我欲从安石,遁世谁能识子磋”的佳句。他对山海美景赞不绝口,“日上红波浮翠巘,潮来白浪卷青沙”,不知不觉返程时已是“清谈美景双奇绝,不觉归鞍带月华”。

北宋绍圣年间(1094-1098),张耒任润州(今镇江丹阳)知州,追随他的老师苏轼足迹登临孔望山,并作诗《秋日登海州乘槎亭》。在张耒笔下,秋日孔望山景色更加生动迷人,“海上西风八月凉,乘槎亭外水茫茫。人家日暖樵渔乐,山路秋晴松柏香。隔水飞来鸿阵阔,趁潮归去橹声忙。蓬莱方丈知何处,烟浪参差在夕阳。”张耒在另外一首《登乘槎亭》中,描绘出另一番景象,“海天秋雾暗乘槎,风响空山浪卷沙。杳杳橹声何处客,一帆冲雨暗天涯”,尽舒心中块垒。

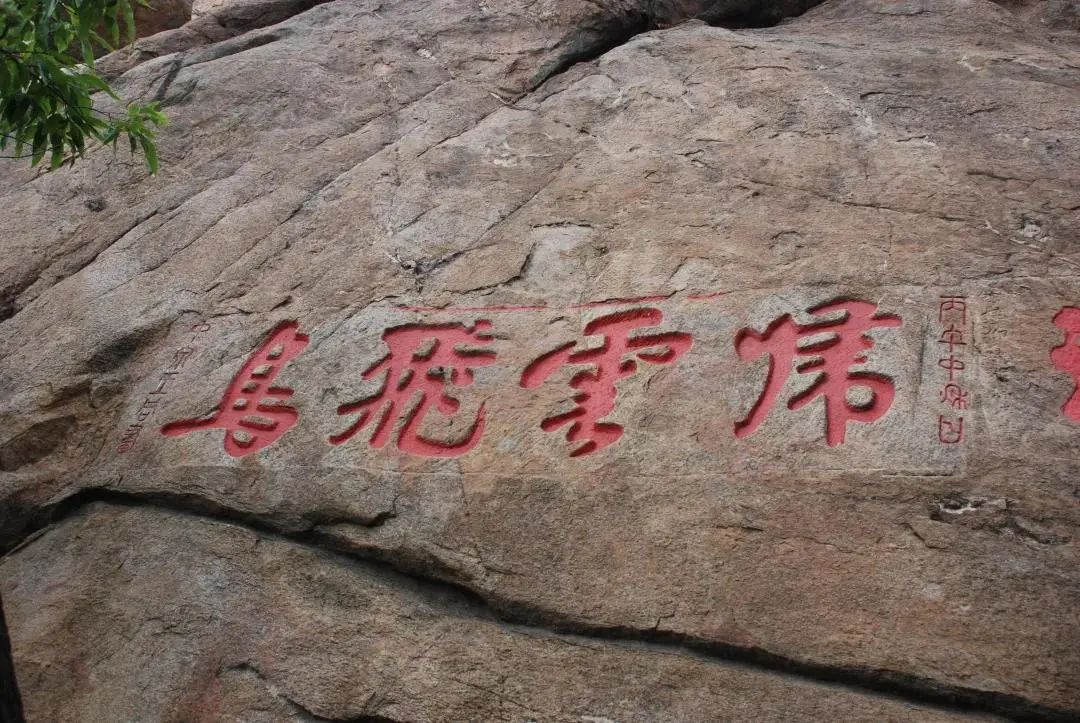

明代嘉靖年间,海州知州王同曾邀请文人墨客在龙洞前品酒赏诗,留下题刻“归云飞鸟”,遒劲有力,浑然天成。他还有诗作《咏龙洞良宵》:“龙洞良宵月照,黄花满地秋香。此时此会文彦,一觞一咏情长。矗矗山岩曲抱,潺潺朐海东流。明朝分袂城市,琴尊回忆绸缪。”

清光绪十三年(1887),江苏学政王先谦游玩孔望山后,赋诗《乘槎亭》:“博望门前贯月华,蓬莱山外引云车。岁时著记从荆楚,牛斗穷源说汉家。世事又看尘起海,我来真是客乘槎。青盘苜蓿分明在,月与曜仙一笑夸。”这山海之地充满奇幻色彩,当年的圣贤名人登山观海之处,清代已是沧海桑田成为陆地。

清道光十九年(1839),钦差大臣、漕运总督林则徐来海州巡视海防,他凭吊孔望山问官台,并即景抒怀:“千秋孔望谁能企?聊以观澜赋水哉!”一座孔望山,高不过123米,却见证了华夏数千年历史,放眼海内,不多也,不多乎,不多哉!

微信公众号

电话:0518-85116667

电话:0518-85116667  地址:江苏省连云港市海州区盐河南路198号

地址:江苏省连云港市海州区盐河南路198号